コンデンサとは、ギターのトーンコントロールに使われるキャパシターという電子部品です。ギターやベースの配線では高音域の成分のみを通すフィルターとして使われます。

コンデンサとは

コンデンサは電気を蓄えたり放出したりするキャパシターと呼ばれる電子部品です。

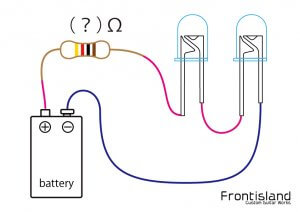

本体からはリードが2本出ています。この2本のリードはコンデンサ内部で誘電体という絶縁物質により絶縁されおり電気的に繋がっているわけではありません。

ギターやベースに使用されるコンデンサはトーンコントロールに使用されます。

高音域の音の成分のみを通す性質がある為、トーンのフィルターとして使われています。

高音域の音域幅はコンデンサの容量によって変わります。コンデンサの容量を大きくするほど、より低音域側まで音域が広く作用します。また、同じ容量でも耐圧値の違いや誘導体の種類によってトーンサウンドのテイストが変わります。

容量の違い

コンデンサの容量(静電容量)はF(ファラド)という単位で表されす。

1000pF(ピコファラド)=0.001µF(マイクロファラド)=1nF(ナノファラド)

容量の表記について、コンデンサ本体には3桁の数字で記載されることが多いです。

0.022µFのコンデンサの場合「223」と表記されます。

「223」の場合

22×10の3乗=22000pF=0.022µF

となります。

コンデンサには耐圧容量にも種類があり、単位はV(ボルト)で表されます。

耐圧が変わると出力されるサウンドのテイストも変わる傾向にありますが、体感出来ない程度の場合もあります。

誘導体(絶縁体)の種類

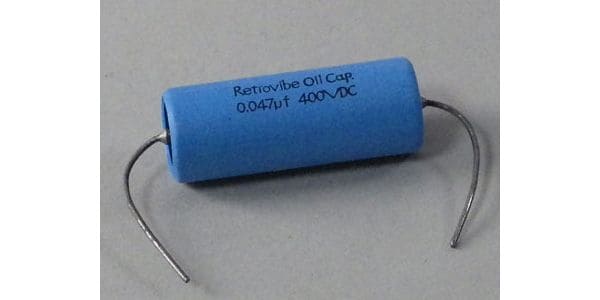

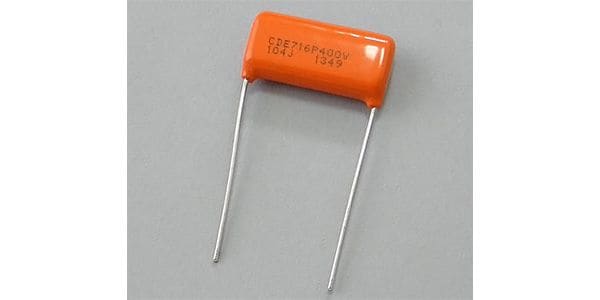

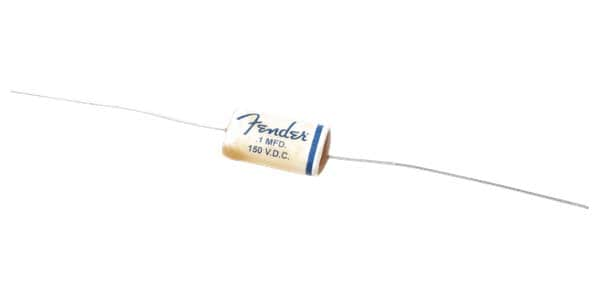

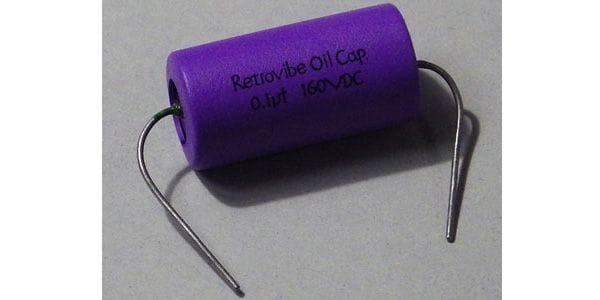

コンデンサには「セラミックコンデンサ」「フィルムコンデンサ」「オイルコンデンサ」等の種類があり、その名称は絶縁体として使用される誘導体を指しています。

誘導体に使用される材質の種類によってトーンサウンドのテイストが変わる傾向にあるので、コンデンサを交換する際には材質の確認を行い、トーンサウンドの傾向を意識して聞いてみるのも楽しいと思います。

コンデンサに使用される誘導体の種類について、オイルとかフィルムとかセラミックとか種類は様々です。また、オイルやフィルムの中にも構造や材質により複数の分類があります。

これらの種類において、どれが良いとか悪いとかはありません。演奏者又は聴き手のフィーリングに合っているかどうかの問題であり、良し悪しの感じ方は人それぞれです。

ハイカット トーン

パッシブタイプのギターやベースに付いている一般的なトーンコントロールはハイカットのトーンコントロールです。

高音域のみ通す性質を持ったコンデンサをフィルターとしてポットの抵抗を変化させることにより、どの程度高い音域をアースへ逃がすかをコントロールします。

ハイカットトーンコントロールでは、トーンを全く効かせない(音をこもらせない)状態であってもポットの容量を超えた電気信号はアースへ流れている為、トーンを使わない場合であってもコンデンサを変えるとギターの音は少なからず変わることになります。

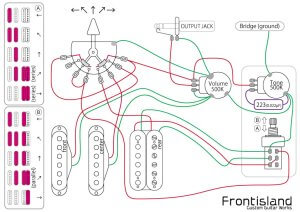

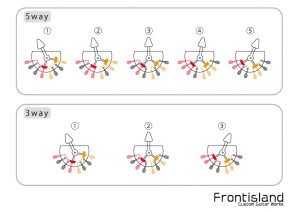

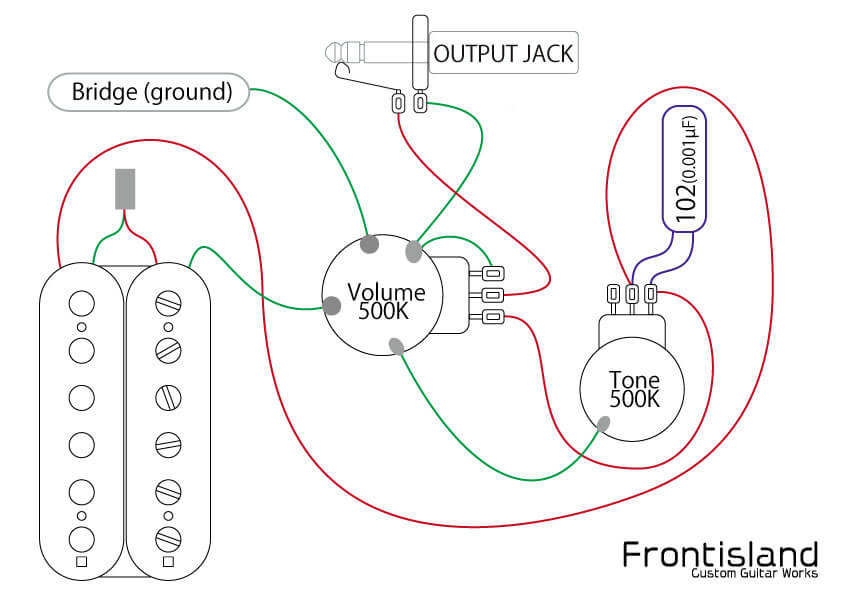

ハイカットトーン配線例

ハイカットのコンデンサ配線方法は幾つかのパターンがあります。

どの方法で配線しても機能としての効果は同じです。

①はボリュームポットとトーポットをコンデンサで繋いでしまうパターンです。

トーンポットの1番端子は折り曲げて本体へはんだ付けしてアースへ落としてしまえばOKなので余計なリード線を使うことなく見た目もスッキリとしたスマートな配線方法です。

この配線方法の注意点はポット本体の取付が緩んでポットが空回りした時にコンデンサの足が動いてしまうことです。繊細な造りのコンデンサの場合、足に力がかかった影響でコンデンサのリード端子が折れたり本体から抜けてしまうという事が起きる場合があります。

高価なコンデンサほど足が弱いものが多い印象があるので、木の痩せ等によるポットの緩みには注意が必要です。

コンデンサの足の露出部分がアース部分とショートしないよう、必要に応じてコンデンサの足に絶縁用のチューブを被せる等の処理を行います。

②と③はボリュームポットとトーンポットが離れている場合に多い配線方法です。

①とは違い、アウトプットへのラインとコンデンサがポットの抵抗で隔てられている為、サイズが大きくノイズを拾いやすいコンデンサの信号はアウトプットへ流れにくいというメリットがあります。

ハイカットコンデンサに使われるコンデンサ容量

コンデンサの容量はピックアップに合わせて選択するのが一般的となっています。

以下、ギターやベースに主に使用されるハイカットコンデンサ容量を紹介します。

0.022µF(223)

ハムバッキングピックアップを搭載したギターに使われることが多いコンデンサ容量です。

SSHやHSHレイアウトのギターにも使用されます。

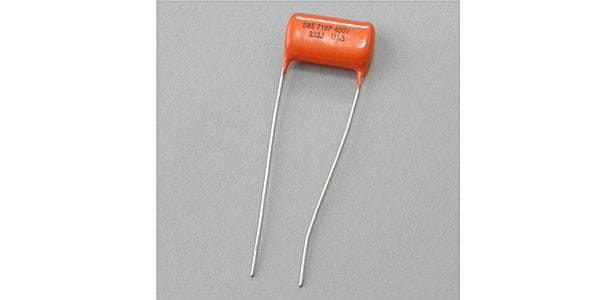

0.033µF(333)

P90タイプのピックアップが載ったギターに使用されることが多いコンデンサ容量です。

0.047µF(473)

シングルピックアップを搭載したギターやベースに使われることが多いコンデンサ容量です。

0.1µF(104)

1960年辺りまでの昔のストラトキャスターは0.1µFを使用していました。現在の0.047µFよりも容量が多いのでカットされる高音域が多く、より丸みを帯びたサウンドとなります。

ローインタービンスのアクティブピックアップを搭載したギター、ベースにも使用します。

容量が多きものは本体サイズも大きくなります。

オレンジドロップの場合、おおよその本体サイズは29×14×8㎜となります。

アクティブピックアップ

アクティブピックアップのハイカットトーンには、0.1µF~0.22µFの容量の大きなコンデンサを使います。EMGはピックアップのコントロールに0.1µFが標準装備となっており、フィッシュマンのFluenceシリーズは0.22µFが標準装備となっています。

コンデンサ容量を変えてトーンの掛かり具合を変える

コンデンサは容量を大きくすることで、より広い音域の高音域側をバイパスさせることが出来ます。

例えばハイカットトーンコントロールの場合、0.022µFから0.033µFのコンデンサへ交換すると、より広い範囲の高音域をアースへ放出出来るようになり、よりモコモコとしたサウンド方向に持って行くことが出来ます。

逆に、全体的に高音域を残したい場合には0.022µFのコンデンサを0.01µFのコンデンサへ交換することでアースへ逃がす高音側の音域を狭め、トーンの効きを緩やかにることも可能です。コンデンサ容量を小さくする場合には欲しいサウンドや丁度良いコントロール感覚がそこにあるのであれば有効な改造と言えますが、トーンの効きを甘くする改造ですのでトーンの効きが不足しない範囲での交換が必要となります。

ハイカットトーンコンデンサの数値はピックアップに合わせるのが一般的です。

コンデンサ容量を変更する場合、自分の目的に合った音質やコントロールの扱いやすさは人それぞれなので、実際に試してみる必要があります。

ローカット トーン

パッシブタイプのギター・ベースのに組み込むことが出来るコントロールで、低音域側の出力を抑えて高音域側のみコンデンサでバイパスさせて出力させる配線です。

コンデンサは容量の小さな0.001µFや250pFを使用します。

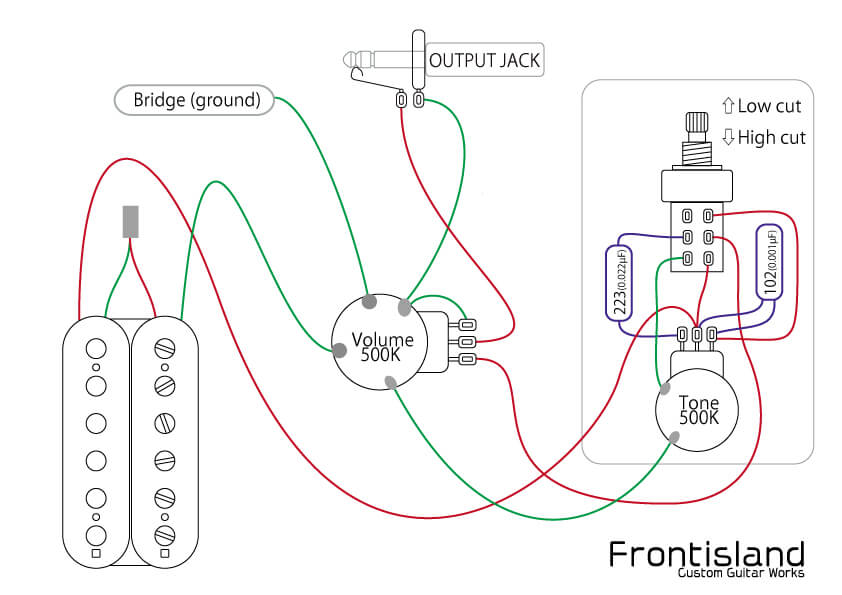

ローカット配線例

1ボリュームと1ローカットのシンプルな配線例です。ポットは裏から見た状態です。

トーンポットはピックアップからアウトプットへの出力信号の流れにくさをコントロールします。

ノブを半時計方向に回していくと流れにくさが増していきますが、高音域のみコンデンサでバイパスされて出力される為、低音がカットされたサウンドとなります。

ハイカットとローカットの両方をギターやベースへ実装する場合にはバランサーポットかスイッチポットを使って1つのノブでハイカットかローカットのどちらかをコントロールする方法が現実的です。

ハイカットとローカットをそれぞれ個別のノブで調整するよう配線を組むことも可能ですが、両方の出力をカットするとボリューム自体が不足してしまいます。コントロール操作もシンプルでは無くなるので、スイッチポットかバランサーポットを使用してハイカットとローカットを一つにまとめるコントロールが扱いやすいと思います。

スイッチポットを使用した配線例

プッシュ・プルのスイッチ付きポットを使用してハイカットとローカットのトーンコントロール切替えてコントロールする配線例です。

ノブが下がった状態は通常のトーンコントロールに多いハイカットモードです。

ノブを反時計方向に回していくと高音域がより多くアースへ逃げてハイがカットされたサウンドになります。

ノブが上がった状態ではローカットモードになります。

ノブを反時計方向に回していくとピックアップからの出力がアウトプットへ流れにくくなっていきますが、コンデンサにより高音域のみアウトプット側へバイパスされて出力される為、ローがカットされたサウンドとなります。

バランサーポットを使用した配線例

バランサーポットを使用したハイ・ローカットコントロール配線です。ノブのセンター位置から反時計方向に回していくとハイがカットされていき、ノブのセンター位置から時計回りに回していくとローがカットされていくコントロール配線です。

※バランサーポットはメーカーにより抵抗体が上下逆設置の場合があります。

ハイパス(ボリューム)

ボリュームを絞ると音量が下がりますが、音量の下がり具合以上に高音域が無くなって音がこもってしまう場合があります。

このようなボリュームを絞った時の高音域の喪失を防ぐ為の手段として、コンデンサをボリュームポットの2番と3番の端子に接続するという方法があります。

ボリュームのハイパス配線例です。

既存の配線のボリュームポットの②番と③番の端子にコンデンサを追加することにより、ボリュームを絞っても高音域はコンデンサでバイパスされてアウトプットへ出力されます。

ボリュームのハイパスに使用されるコンデンサは250pF(0.00025µF)や、0.001µF等の容量の小さなものを使用します。

ハイパスに使われるコンデンサはハイパスコンデンサ(ハイパス用キャパシター)と呼ばれます。

テレキャスターには0.01µFのコンデンサが使用されています。その他、ギターメーカーやピックアップメーカーによって配線図に記載されるハイパスコンデンサの容量の値は異なります。

ボリュームポット操作において、音量の減衰と高音域の減衰のバランスとの2種類をスムーズに行えるようコンデンサや抵抗を使った処置を“スムーステーパー”と言います。

スムーステーパーに適したコンデンサ容量と抵抗値はギターの仕様や聴き手の感覚によって異なる為、実際に試してみないと分からないものです。

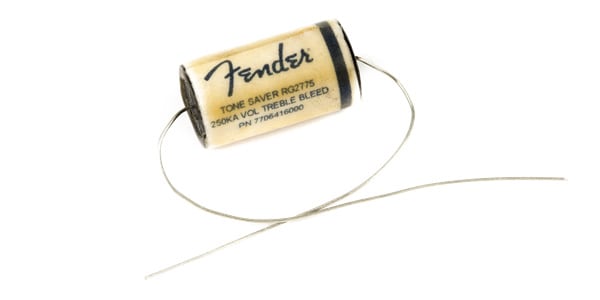

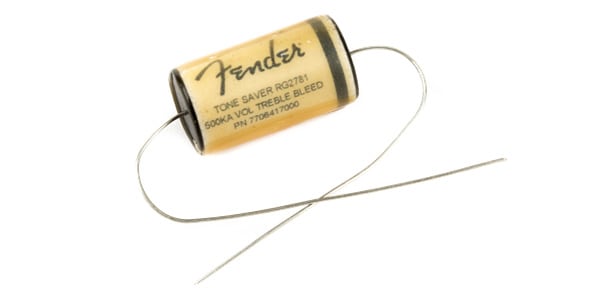

フェンダーからはボリューム操作に対してトーンが一貫して変化するよう使用するボリュームポットの抵抗値に合わせて設計されたハイパスサーキットがリリースされています。

配線方法はハイパスコンデンサと同じです。

まとめ

コンデンサは同じ容量のものでも材質等の違いによりギターのサウンドは少なからず変化します。

その変化は人によっては気にならない程度のものかもしれません。

どのコンデンサが良いかはギターの仕様や聴き手の好みによって変わりますが、弾いていて気持ちが良いトーンが一番です。

![MONTREUX ( モントルー ) / Sprague Orange Drop 716P 0.047uF 400V[886]](https://www.soundhouse.co.jp/images/shop/prod_img/m/mont_886a.jpg)