修理前の状態

(スライドショー)

ネックはナット部分からグリップにかけて大きく裂けており、ネックジョイント部分も折れてしまってボディとネックが取れてしまいそうな感じです。

ネックは首の皮一枚で繋がったような状態で、少しこじったら簡単にボディから外れてしまいました。

良い感じに弾き込まれた込まれた良いギターです。さぞかし大事にされていたんだろうと思います。

ネックは全体的に破損が酷いので接着や補強では対応が困難な為、新しい材料で作り直しを行うことにしました。

ネックの作り直し

ネックは再利用出来る部分は再利用します。

再利用するパーツは指板とヘッドのトップ面です。

指板はネック本体から切り離し、傷の補修とポジションマーク(貝インレイ)の補修を行いて新しいネック材に移植します。

ヘッドはトップ面をスライスして新しいネック材に移植します。

ヘッド面を移植することで表から見た感じは今までと同じ風合いを保つことが出来ます。

新しいネック材です。

仕入れの際になるべく木目の目通りの良いものを選ばせてもらい、自分のギターを作る時用に何年も寝かせていたプライベートストック材のうちの1本です。

PRSはトラスロッドのシャフト自体を回転させてストッパーにテンションをかけてネックの反りを調整する構造となっていますが、ネックが折れた際にシャフトが曲がってしまい変な癖がついてしまっていたので再利用はしませんでした。

自前のロッドで同じシングルシャフトの両効き構造のものがあるため、そちらで施工を行いました。

オリジナルの形状を再現することも可能ですが、耐久性を考慮してヘッドとネックグリップの繋がり部分にはボリュートを設けました。

ギターの構造により施工手順も変わりますが、今回は仕上がりの綺麗さと作業性を考慮してネックとボディを接合する前にネックの塗装とフレットを仕上げました。

ネックとボディを接合後、ネックの未塗装部分を塗装してコーティングしました。

ジョイント部分は強度を持たせる為、ピックアップザグリ位置までネックを延長しています。

オリジナルの形状は指板エンド部分までとなっており延長した長さは約2㎜程度と僅かなものですが、少しでもボディとの接地面を稼ぐように施工をしました。

コントロールバックプレートの製作

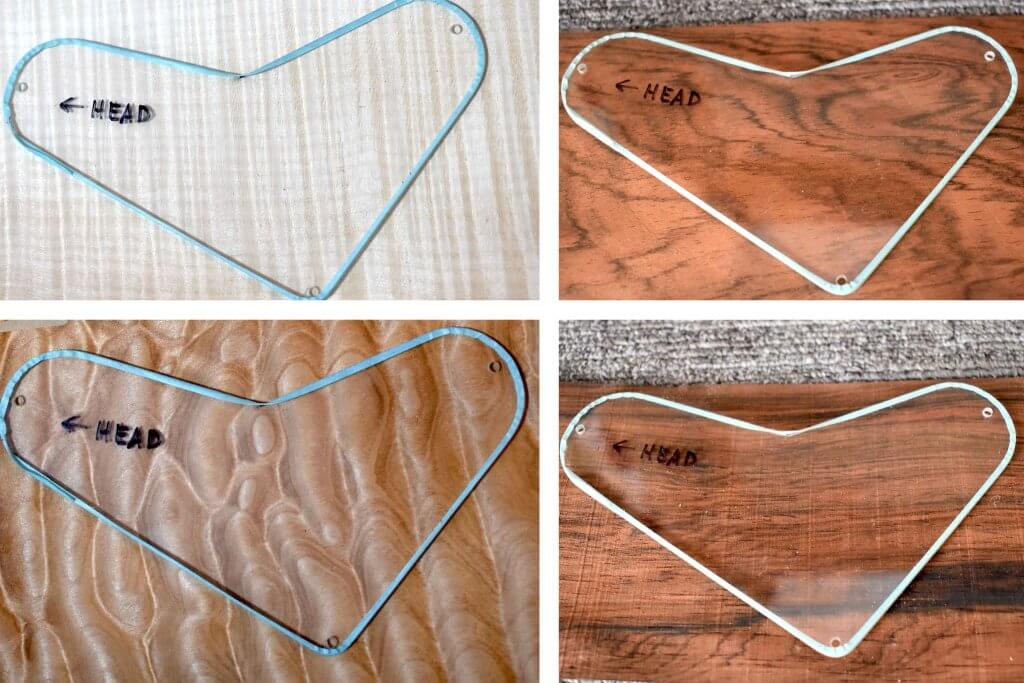

コントロールの裏蓋を紛失してしまったということで製作をしました。

艶消し塗装で仕上げています。

木材で作ってほしいということだったので在庫の中からイメージに合うものを選んでいただきました。

今回は右下のハカランダ材を使用して製作しました。

パネルが綺麗に収まるように、ボディのパネル落とし込み部の面出しをしました。

木のパネルは反りやすいので、多少反っても問題がないように落とし込み量も調整しています。

エスカッションも当工房で製作したものを取付させていただきました。

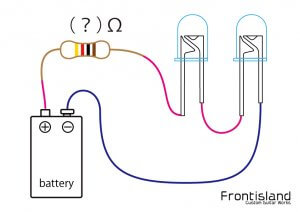

本体はローズ材、表面はハカランダの2層構造で、木目の向きを変えて接着することで強度を確保しています。

艶消し塗装仕上げです。

組込み

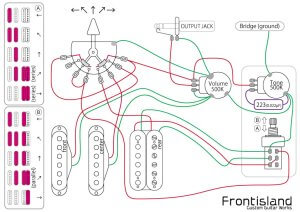

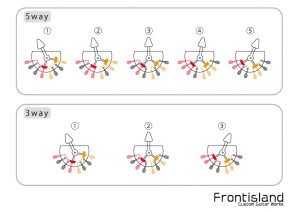

ピックアップはマッカーティ標準搭載のもので、出力線の他にタップ線を備えたモデルとなります。

組込み前には断線等の問題がないかチェックを行います。

コントロールはボリュームポットが通電不良状態だったので交換しました。

もともとCTSのヘソ付インチ規格ポットだったのですが、今回取付予定のノブがミリ規格だった為、ヘソ無しのミリ規格CTSポットに交換しました。

シャフトの回転抵抗が大きいので一度分解し、グリスを低粘度のものに交換してスムーズに操作出来るようトルクを調整しています。

トーンポットはプッシュ・プッシュのスイッチ付ポットからプッシュ・プッシュタイプのポットへ交換しました。

ストラップピンはロック式の埋込タイプを取付けました。

本体をボディに埋め込むことで横に引っ張られる力に対しての耐久性が向上し、ありがちなネジ曲がり等のトラブルが起きにくいストラップロックピンです。

ペグはPRSかGOTOHのロックペグの選択から、GOTOHのペグを選んでいただきました。本体裏のダイヤルを回すことで弦をロックします。

今回はSG301タイプを使いましたが、ポン付け交換の場合には取付スペースの関係上SG360の方が無難だと思います。

修正完了写真

(スライドショー)

まとめ

今回のように演奏出来なくなるほどギターが破損してしまった場合、寿命と割り切って使うのを諦めるか修理するかの選択を迫られることとなります。

オリジナル素材の修復が困難として修理を断られた楽器でも、このような方法であれば破損部分を新しい素材で作り直して愛機を復活させることは可能です。

また、オリジナルに近い状態で修復するか自分の使い方に合わせて仕様をカスタマイズするか等、自由な選択肢があります。

作業の様子はYouTubeで公開中です。